こんにちは♡

看護師ねふなです

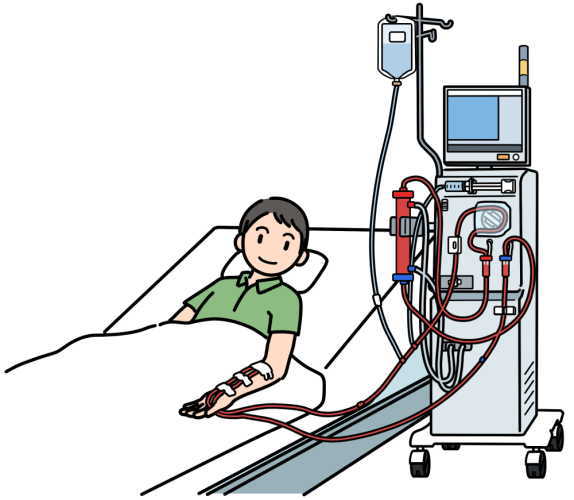

人工透析中の

抗凝固薬管理を

お伝えします

人工透析中の抗凝固薬管理

透析治療では血液を

固まらせにくくするため

抗血液凝固薬が用いられます

抗血液凝固薬には

いくつかの種類があり

適応や注意点などが

それぞれ異なります

人工透析中の抗凝固薬の

管理についてまとめました

1.未分画ヘパリン

未分画ヘパリン

作用機序

AT-Ⅲを介した

抗トロンビン作用

半減期

1~2時間

モニタリング

ACT:150~200sec

APTT:ヘパリン使用前

値より1.5~2倍

特徴・注意点

安価で最も広く使用されている

全身の抗凝固作用

出血助長させやすい

AT-Ⅲ欠乏症で効果減弱

HITの発現リスク

脂質代謝異常の副作用リスク

2.低分子ヘパリン

低分子ヘパリン

作用機序

主に抗Xa作用

半減期

2~3時間

モニタリング

抗Xa活性

特徴・注意点

未分画ヘパリンと比較し

出血を助長させにくい

モニタリングが

簡便ではない

抗Xa活性が10lU/kg/hを

超えると出血合併症の

可能性が高まる

3.ナファモスタットメシル酸塩

ナファモスタットメシル酸塩

作用機序

抗凝固因子の多段階抑制

血小板凝集抑制

半減期

5~8分

モニタリング

ACT:150~200sec

特徴・注意点

体内で速やかに

失活するため出血性

疾患を有する患者や

手術後の患者に使用できる

高K血症・顆粒球減少の

副作用の可能性

アナフィラキシーリスク

配合禁忌

(生食では白濁、結晶化する)

4.アルガトロバン

アルガトロバン

作用機序

トロンビンの作用を

直接阻害する

半減期

約30分

モニタリング

ACT:150~200sec

特徴・注意点

ATⅢ欠乏症・HIT

(特にⅡ型)の場合に

使用する合成抗トロンビン薬

ヘパリン起因性血小板

減少症(HIT)にも適応

出血傾向のある患者には適さない

5.透析中の抗凝固薬管理

抗凝固薬の選択

出血傾向のある患者

合併症のある患者など

病態や状態に合わ選択します

透析中の抗凝固薬管理

最もよく用いられる

抗凝固薬はナファモスタットと

未分画ヘパリン

出血リスク

未分画ヘパリン

ナファモスタット

価格

未分画ヘパリン

ナファモスタット

いずれもACTにて

モニタリング

(ベッドサイドで可能)

脱血側で血液を採取して

ACTを測定し150~200sec

程度にコントロール

低分子ヘパリンはACTを

測定できない事に注意が必要

出血傾向の観察

特に血液凝固能の

異常をきたしている

患者は重要

頭蓋内出血

バスキュラーアクセス

カテーテル挿入部

創部やドレーンからの出血

痰の性状

皮膚の出血斑など

6.ACT測定

ACT

Activated

Clotting Time

全血活性化凝固時間

抗凝固剤を用いた

体外循環施行時の

血液回路内の血液凝固ならび

出血合併症

(もしくは血栓塞栓症)を

予防する指標の一つ

内因性凝固因子のみを

反映するAPTTと比較し

ACTは全血検査のため

凝固因子に加えて

血小板機能も反映する

正常値は90〜120秒

メリット

ベッドサイドで簡便に

実施することができる

デメリット

貧血・フィブリノゲン

Plt・低体温・血液希釈に

より測定誤差が大きくなる

個人差や測定誤差が

大きいため低用量での

ヘパリン管理は

APTTの方が有用

関連記事はこちら

「カテーテル透析パーフェクトマネジメント」は↓↓

前回の記事

病院勤務復職に向け

知識整理をしました

今回は人工透析中

抗凝固薬管理を

お伝えしました

前回記事も

ごらんくださいね♡

最後までご覧いただき

ありがとうございます

看護師ブログ:ねふな

ワークライフバランスは

現役看護師が

ネフローゼ症候群発症し

職場復帰を目指して

奮闘する日々を綴っています

入院した経緯や療養生活で

感じた不安など実体験を

同じ症状の方や看護や仕事に

悩む方の参考になればと思っています

約10年間異業種で働いた後に

看護師に復帰した経験もあり

看護師以外の方にも仕事や

日常生活をHappyにする

情報を提供できればと思っています