こんにちは♡

看護師ねふなです

復職に向けて

知識の整理

SPO₂と呼吸数測定

について

お伝えします

SPO₂と呼吸数測定

SPO₂の測定はバイタルサインの重要な指標の一つになっています。

しかし、その測定に頼り切りになると呼吸の破綻を見逃すことにもつながります。

今回は、SPO₂と呼吸回数についてまとめてます。

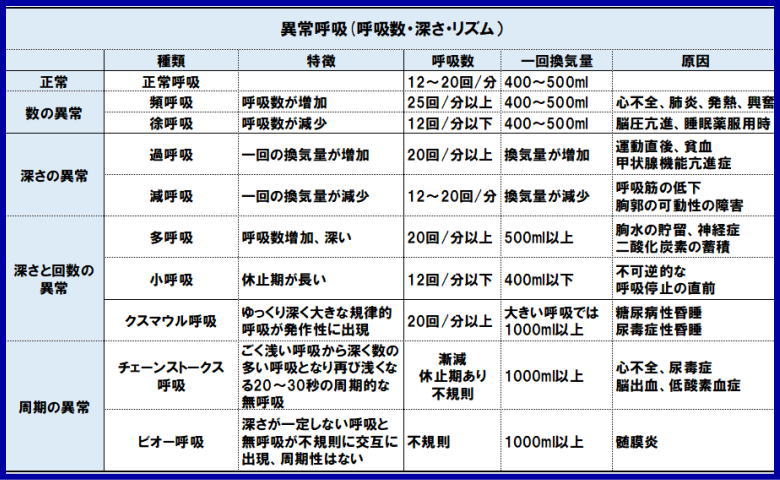

1.異常の早期発見と呼吸の観察

異常の早期発見

心肺停止した患者の60~70%の症例では6~8時間前に何らかの前兆が現れている

その前兆の第一位が呼吸の異常

※急変として発見する前からその変化は始まっている

その変化を気づくことで急変は避けられる

SPO₂測定

経皮的動脈血酸素飽和度

=動脈中にあるHbが酸素と何%結合しているかを経皮的に調べた値

正常値95~98%

※SaO₂動脈血酸素飽和度(動脈血を採取して測定)

パルスオキシメーターにより測定可能

呼吸の観察

容易に測定でき、数値が明確なSPO₂

SPO₂値に頼りすぎず、呼吸全体の観察が重要

呼吸の観察について詳しくはこちら

呼吸音の観察について詳しくはこちら

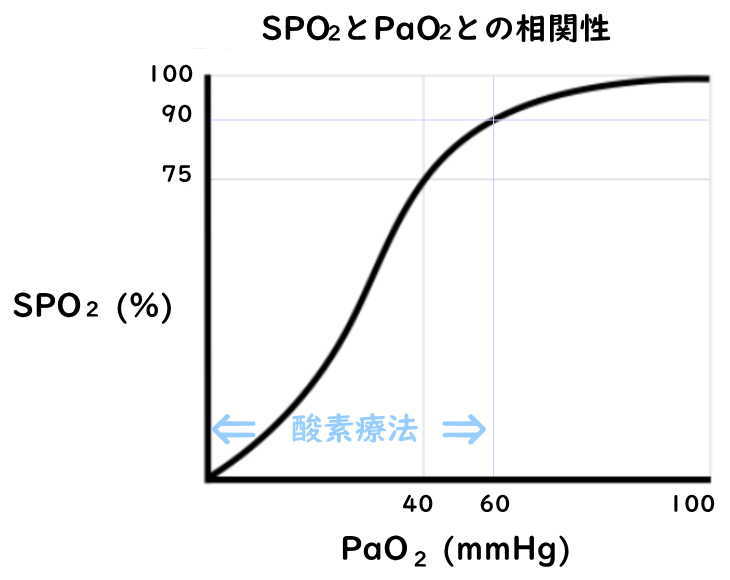

2.酸素解離曲線

SpO₂(経皮的動脈血酸素飽和度)

SaO₂(動脈血酸素飽和度)を経皮的に測定した値 ※SpO₂≒SaO₂

パルスオキシメーターを使用するため、簡便に測定できることができる

酸素は、血液中に取り込まれ、ヘモグロビンと結合して運搬される

すべてのヘモグロビンが酸素と結合すればSaO₂(動脈血酸素飽和度)は100%(最高値)

PaO2(血液の酸素化能の指標)は患者の年齢や疾患、病態によって変化する

正常値は80~100Torr(mmHg)とされ、これに伴い、SaO2の正常値も95~98%となる

SaO2の値はPaO2によって決められる

酸素化を評価するためには、この両方を見ていく必要がある

酸素解離曲線

酸素飽和度(SPO₂)と酸素分圧(PaO₂)の関係を表したもの

PaO₂が上昇するとSPO₂もそれに合わせ上昇する(SaO₂が下降=PaO₂も下降)

SaO₂とPaO₂のいずれかの値を見ることで、もう一方の値を知ることができる

SaO2値とPaO2値の覚え方

この酸素解離曲線に照らし合わせれば、SpO₂測定時にPaO₂値も推測できる

PaO₂ 60Torr、SaO₂ 90%以下になると、曲線は急激に下降する

素早い評価が求められる臨床でのポイント

1.SaO2とPaO2の正常値を覚える

PaO₂ 80~100Torr、SaO₂ 95~98%

2.呼吸不全の定義

PaO₂ 60Torr、SaO₂ 90%

3.酸素供給量を規定する因子

組織への酸素供給量を規定する因子

肺の因子(Hbと酸素の結合の程度)

貧血の因子(Hb濃度)

心臓の因子(心拍出量)

全身に必要な酸素を供給するために、身体は代償機能を働かさせる

呼吸調整機能について

呼吸中枢(脳幹)⇒肋間神経・横隔膜神経⇒呼吸筋へ作用

中枢科学受容器(延髄の表面)⇒呼吸中枢

pHをチェック

末梢性科学受容器(大動脈・頸動脈小体)⇒呼吸中枢

酸素濃度をチェック

肺進展受容体⇒呼吸中枢

肺の進展をチェック

呼吸筋←呼吸中枢

横隔膜・肋間筋

4.SPO₂だけでは不十分

SPO₂は正常=異常なしとの判断では不十分

呼吸による代償機能がはたらき呼吸数増加しSPO₂が正常値となっていることがある

SPO2は呼吸数より遅れて反応する

SPO2が低下するころには呼吸状態破綻の可能性

呼吸数増加のメカニズム

原因

呼吸不全、気管支喘息、心不全、敗血症、ショックなど

発熱、疼痛、アシドーシス、貧血、興奮、運動量増加

5.呼吸数の測定

呼吸数の測定

胸郭の動きを観察して呼吸数を1分間測定する

リズム・深さが一定であれば30秒×2でも可

意識せず自然な呼吸をしてもらう

座位で観察しにくい場合は仰臥位をとってもらう

確実な呼吸数を観察する時は頸部に聴診器を当てて呼気・吸気を観察する

呼吸の評価

呼吸は楽そうか

胸郭の動きは左右対称か

呼吸のリズムは規則的か

呼気:吸気:休息期の割合は(1:1.5:1)

安静時との比較、患者の基準値との比較

6.呼吸数増加のメカニズム

呼吸数増加のメカニズム

敗血症ショック

炎症性サイトカイン

⇒呼吸中枢を刺激

⇒血管透過性亢進⇒非心原性肺水腫

敗血症⇒血管拡張⇒臓器灌流低下

⇒酸素供給不足により代謝性アシドーシス

⇒pHを戻すタイ目に呼吸性アルカローシス⇒呼吸数増加

心不全

低還流

左室ポンプ機能の低下

⇒低還流:心拍出量低下⇒灌流障害により組織内低酸素

⇒乳酸の蓄積=pHはアシドーシスに傾く⇒呼吸数増加

肺うっ血

左室のポンプ機能低下により肺胞に水分が貯留⇒J受容体の刺激により呼吸数が増加

⇒肺うっ血が進行すると肺水腫

⇒肺のコンプライアンスが低下

肺胞でのガス交換効率が低下

血液中のCO₂が上昇

⇒呼吸数が増加⇒SPO2 が低下し始める

関連記事はこちら

前回の記事はこちら

復職に向けて

知識の整理

今回は

SPO₂と

呼吸数測定

について

お伝えしました

前回の記事も

ごらんくださいね♡

最後までご覧いただきありがとうございます

看護師ブログ:ねふなHappyワークライフバランスは現役看護師がネフローゼ症候群発症し職場復帰を目指して奮闘する日々を綴っています

入院した経緯や療養生活で感じた不安など実体験を、同じ症状の方や看護や仕事に悩む方の参考になればと思っています

約10年間異業種で働いた後に看護師に復帰した経験もあります

看護師以外の方にも仕事や日常生活をHappyにする情報を提供できればと思っています