こんにちは♡

ねふなです

今回は

ネフローゼ症候群と

夜間利尿について

お伝えします

ネフローゼ症候群と夜間利尿

ネフローゼ症候群での

療養生活中の自覚症状として

日中よりも利尿が

増えることがありました

その夜間利尿についてまとめています

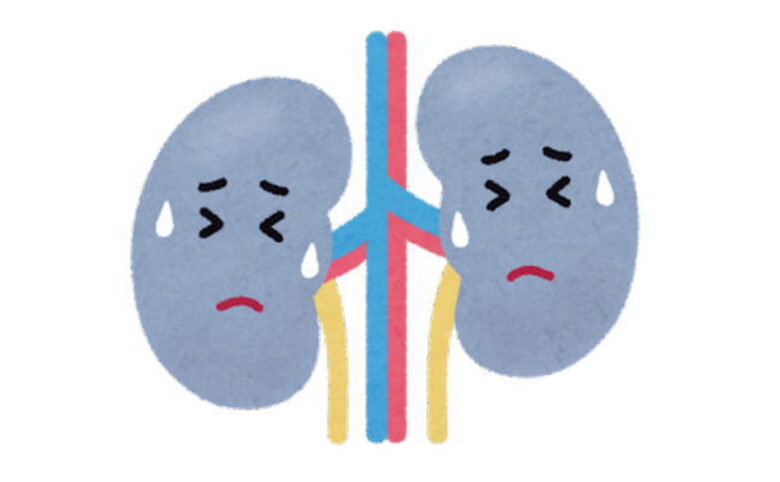

1.ネフローゼ症候群

ネフローゼ症候群

蛋白尿(1日3.5g以上)

低アルブミン血症

浮腫・高脂血症を特徴とする腎疾患

糸球体の障害により尿中に蛋白質

が異常に漏れ出すことで

さまざまな症状が現れる

2.夜間尿量増加

正常時利尿

体内リズムによりコントロールされ

睡眠時は覚醒時に比べ排尿しにくい

メカニズムになっている

作用機序

抗利尿ホルモンの分泌が覚醒時の

2倍程度増加し、尿量を60~70%へ

減少させる

副交感神経の緊張がゆるみ膀胱容量を

覚醒時の1.5倍にする

夜間尿量増加(夜間多尿)

夜間に排尿量が増える状態

正常では、夜間は抗利尿ホルモン(ADH)

により尿量は減少する

このバランスが崩れると

夜間の尿量が増える

実体験

夜間は覚醒時の1.5倍は多い印象

3.生理的機序

生理的機序

1.日中の体位と浮腫の形成

大量の蛋白尿から低アルブミン血症と

なり血漿膠質浸透圧が低下

⇒血管内から水分が組織間に移動し

浮腫が生じる

日中は立位や座位が多いため

重力の影響で下肢に水分が貯留

しやすく、浮腫が強く現れる

2.夜間臥床による体液移動(再分布)

夜間・臥床することで重力の影響が減少

⇒下肢に貯留していた間質液が静脈側に

再吸収されやすくなり、血管内に戻る

循環血漿量の増加

3.腎血流量と尿生成の増加

血管内に戻った水分により、腎臓へ

血流が増加し糸球体濾過量(GFR)が上昇

⇒腎臓は濾過された血液から尿を

生成するため尿量が増加する

夜間多尿の主たるメカニズム

4.抗利尿ホルモン(ADH)の影響

本来、夜間は抗利尿ホルモンが分泌され

尿量が抑えられる

ネフローゼに伴う循環血漿量の変動や

浮腫による体液恒常性の乱れが

ADHのリズムを乱す

⇒夜間でもADHが十分に働かない

⇒結果的に尿量抑制が不十分

5.ナトリウム・水分貯留と排出の

リバランス

ネフローゼ症候群ではRAA系やADHの

活性化により日中はナトリウム

水の貯留が優位

⇒夜間、体液の再分布や循環血漿量の

回復によって過剰なナトリウムと

水を排出しようとする働きが強まり

利尿が進む

⇒ナトリウム利尿・水利尿が

夜間に起こる

4.看護のポイント

看護のポイント

観察・アセスメント

尿量と排尿パターンの記録

日中と夜間の尿量・排尿回数の比較

(24時間尿量の記録)

夜間多尿があるか

夜間尿比率(夜間尿量/24時間尿量)把握

33%以上なら夜間多尿の可能性

浮腫の程度と部位

下肢・顔面・体幹など浮腫の分布や

圧痕の有無を確認

浮腫が強い場合は夜間の体液移動による

夜間多尿が起こりやすい

体重・水分出納の管理

1日あたりの体重変化

摂取量・排泄量(in/outバランス)

急激な体重減少がある場合

過度な利尿の可能性を考慮

バイタルサインと腎機能

血圧の変動

低血圧があると脱水のリスク

尿検査

蛋白尿や比重の変化など

ケア・安全管理

転倒予防対策

夜間に頻回の排尿行動があると

転倒リスクが上昇

特に高齢者では、夜間の視界不良や

ふらつきに注意

対策例

夜間用足元灯の設置

看護師コールの導入、促し

排尿の誘導と介助

ベッドサイドにポータブルトイレ設置

失禁も評価

服薬と治療のサポート

利尿薬の投与時間の見直し

医師と連携

看護師から医師へ、服薬時間調整の

必要性をフィードバック

血圧・腎機能に応じた水分管理

飲水制限がある場合

夜間の口渇に対応できる方法を検討

生活指導・患者教育

「なぜ夜に尿が増えるのか?」という

生理的な理由をわかりやすく説明

⇒安心感の提供

自己管理意識の向上につなげる

日中の休息や足の挙上指導

日中にも足を挙げて休むことで

浮腫軽減と夜間多尿のコントロール

が期待できる

睡眠への影響確認

夜間排尿が睡眠を妨げていないか

睡眠の質の評価

関連記事はこちら

前回の記事はこちら

ネフローゼ症候群と

夜間利尿について

お伝えしました

前回の記事も

ごらんくださいね♡

最後までご覧いただき

ありがとうございます

ねふなHappyワークライフ

バランスは現役看護師が

ネフローゼ症候群発症

職場復帰を目指して

奮闘する日々を綴っています

入院した経緯や療養生活で

感じた不安など実体験を

同じ症状の方や看護や

仕事に悩む方の参考に

なればと思っています

約10年間異業種で働いた後

看護師に復帰した経験もあります

看護師以外の方にも仕事や

日常生活をHappyにする

情報を提供できればと思っています