こんにちは♡

ねふなです

心臓代償機構と

リモデリングを

お伝えします

心臓の代償機構とリモデリング

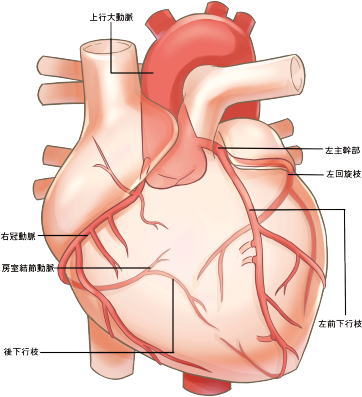

心臓は全身の血液を

循環させるポンプの

役割を持ち生命維持に

欠かせない臓器

機能低下におちた時には

その機能を維持するために

代償機構が働きます

今回はその代償機構と

リモデリングについて

まとめています

1.代償機構

代償機構

生命維持のために必要な

心拍出量を維持するための

調節機構

心臓の機能がゆっくり

低下している場合

心臓が拡大したり

拍動を速くすることで

低下したポンプ力を

補う代償機構が働くため

すぐに症状に現れません

しかし代償機構も

長期間続くと心臓の

負担となり症状が現れます

循環について詳しくはこちら

2.代償機構機序

1.レニン-アンジオテンシン

アルドステロン系が活発化

アンジオテンシンⅡ活性化

末梢血管を収縮させて

動脈圧の低下を防ぐ交感神経を

刺激し交感神経による

血管収縮物質

(バソプレシン、エンドセリン‐1など)

の分泌を活性化

アルドステロンの分泌促進

⇒水やナトリウムの

再吸収を促進・貯留させ

有効循環血漿量を増やす

⇒心臓への静脈還流

(前負荷)が増え心拍出量の増大

前負荷が増えるデメリット

心房圧や静脈圧が上昇

するため・うっ血や

浮腫を起こしやすくなります

それを防ぐための

拮抗機能として

ナトリウム利尿

ペプチドが分泌されます

※ナトリウム利尿ペプチド

ナトリウム利尿や血管拡張を

促したり交感神経系

RAA系を抑制する作用を持ちます

しかし交感神経系や

RAA系の方が作用として

強いため心拍数の増加や

末梢血管抵抗性の上昇

体液貯留が継続していきます

2.交換神経系が活発化

心臓の収縮力と心拍数が増加

⇒心拍出量が増加

末梢血管を収縮し

血管抵抗性を上げ

(後負荷)動脈圧の低下を防ぐ

⇒心臓還流血液量の維持

代償機構によって

心拍出量が保たれ

循環動態は維持されます

代償機構が長く続くと

心筋への負担が増大し

心肥大やさらなる

心機能低下に陥ります

その結果必要な

心拍出量を維持することが

できなくなり

病態は悪化していきます

3.心臓リモデリング

リモデリング

心臓が血行力学的負荷に

対応し循環動態を一定に

保つために構造と

形態を変化させる

心臓の収縮力・拡張力の低下

心臓筋肉の線維化によって起こる

アンジオテンシンⅡや

エンドセリン

カテコラミンなどの

神経体液性因子が関与する

心拡大(遠心性肥大)

血液量の増加によって

心臓の内腔・外腔ともに

拡大する状態

Frank-Starling

(フランクスターリング)の法則

心肥大(求心性肥大)

心拍出時に過剰に圧力が

かかる心負荷

(高血圧、心臓弁膜症)に

よって心筋細胞が肥大し

心臓の内腔は縮小し

外腔は拡大する状態

Laplace(ラプラス)の法則

心筋梗塞後のリモデリング

1.梗塞部の壁運動が低下し

非梗塞部のみの壁運動では

必要な心拍出量が得られなくなる

2.Frank-Starling機序に

より左室容積が増大する

3.容量負荷に基づく

左室壁応力上昇に対する

代償として残存心筋の

肥大が生じる

高血圧によるリモデリング

1.高血圧による圧負荷が

加わると心筋は代償性に

肥大し心機能を保持しようとする

2.過剰な圧負荷がさらに

持続すると心筋細胞は

伸展し心室腔は拡大する

心臓リモデリングの抑制

心臓リモデリングは

生体の代償機構ですが

その促進は長期的には

予後不良因子となる

ACE阻害薬は心室

リモデリングを抑制し

心不全の発症を

予防した研究結果もあります

関連記事はこちら

前回記事はこちら

病院勤務復職に向け

知識整理をしました

今回は心臓代償機構と

リモデリングについて

お伝えしました

前回の記事も

ごらんくださいね♡

最後までご覧いただき

ありがとうございます

看護師ブログ:ねふなHappy

ワークライフバランス

現役看護師が

ネフローゼ症候群発症し

職場復帰を目指して

奮闘する日々を綴っています

入院した経緯や療養生活で

感じた不安など実体験を

同じ症状の方や看護や仕事に

悩む方の参考になればと思っています

看護知識も少しずつ

まとめて紹介しています

約10年間異業種で働いた後

看護師に復帰した経験もあります

看護師以外の方にも仕事や

日常生活をHappyにする

情報を提供できればと思っています