こんにちは♡

ねふなです

今回は

ネフローゼ症候群と

栄養・食事

について

お伝えします

制限食でもおいしく、自宅で温めるだけ↑↑

看護師ブログ・食事について

ネフローゼ症候群において

栄養管理の必要性や注意すべき点

蛋白質、塩分、水分を中心に

まとめています。

1.ネフローゼ症候群と食事療法

ネフローゼ症候群と食事療法

浮腫などの症状軽減

尿中へ漏出した栄養素の補給

不適切な高蛋白食により生じる

腎機能障害進展の防止

脂質異常症に関する動脈硬化の防止

ネフローゼの治療において

欠かせないもので症状に応じて

蛋白質、塩分、水分の制限を

主体に行われる

2.蛋白質

蛋白質

微小変化型ネフローゼ症候群と

他のネフローゼ症候群を

分けて考える必要がある

微小変化型ネフローゼ症候群

薬物反応性がよい

糸球体硬化の生じない

⇒蛋白制限は必要性がない

その他のネフローゼ症候群

過剰なタンパク負荷を行わない

低蛋白食摂取が蛋白尿減少効果

腎機能保持へ有効

慢性腎炎、糖尿病性腎症

蛋白摂取量の減少に応じて尿蛋白排出が

減少し、ネフローゼの病態の改善が

期待される

ネフローゼ症候群への低蛋白食の適応

血清アルブミンなどをモニターし

症例ごとに慎重な経過観察が必要

低蛋白食の長期の安全性は

確立されてない

蛋白摂取量が0.6g/kg/day以下では

栄養障害が生じる危険性がある

3.塩分

塩分

低アルブミン血症による

血漿膠質浸透圧が低下し

血管内の水分が間質に移動し

浮腫が生じる

間質への液体流入量が

リンパの排出能力を超えると

血管内の水分が減少し

血管内脱水が起こる

この状態を補うために以下が起きる

レニン-アンジオテンシン

アルドステロン系が活性化

→ ナトリウム(Na)の再吸収が

増えNa貯留

抗利尿ホルモン(ADH)の分泌が

増える → 水分貯留

上記反応によって、体は水と塩分を

溜めこみ、さらに浮腫が悪化する

悪循環になる

塩分制限

浮腫がある場合

塩分摂取量は0~4g/日に制限

治療により浮腫が軽減

6~7g/日まで増加も可能

4.水分

水分

乏尿、浮腫が高度な場合は水分摂取量の

制限が行われることもある

ネフローゼ症候群が軽快し利尿が

得られた後に漫然と水分制限を

行っていると脱水状態になるため注意

利尿期には症例によって、高度の

塩分制限のため低ナトリウム血症を

きたすことがある

5.その他栄養

その他栄養

骨粗しょう症

長期のステロイド投与により尿中の

カルシウム排泄が増加する

骨粗しょう症の予防ためにも

カルシウム300~400mg/dayの

補給が必要

低カリウム血症

利尿期には大量の水分とともにカリウム

が排泄され、低カリウム血症が起こる

血清カリウムが低下傾向にある時には

新鮮な果物や野菜をとりカリウムを

補給する

貧血

鉄欠乏があれば鉄剤投与をおこなわれる

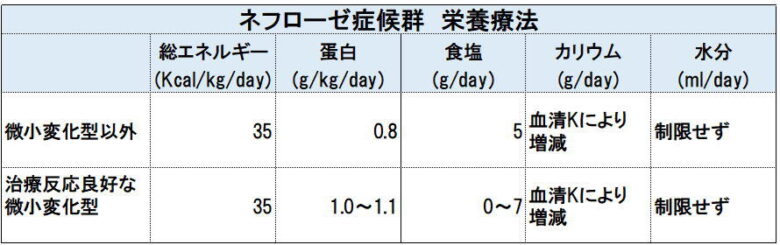

6.栄養療法一覧

(Kcal/Kg/day)(g/Kg/day)は標準体重

から算出する

標準体重

=BMI値22=身長(m)×身長(m)×22

高度難治性浮腫がある場合は

水分制限をすることもある

制限食でもおいしく、自宅で温めるだけ↓↓

関連記事はこちら

前回の記事はこちら

今回は

ネフローゼ症候群と

栄養・食事

について

お伝えしました

前回の記事も

ごらんくださいね♡

最後までご覧いただき

ありがとうございます

ねふなHappyワークライフ

バランスは現役看護師が

ネフローゼ症候群発症

職場復帰を目指して

奮闘する日々を綴っています

入院した経緯や療養生活で

感じた不安など実体験を

同じ症状の方や看護や

仕事に悩む方の参考に

なればと思っています

約10年間異業種で働いた後

看護師に復帰した経験もあります

看護師以外の方にも仕事や

日常生活をHappyにする

情報を提供できればと思っています