こんにちは♡

ねふなです

クモ膜下出血

について

お伝えします

くも膜下出血

脳動脈瘤(血管のコブ)の破裂が原因で発生する脳を覆う膜のすき間に出血が

起こる病気

1.急性くも膜下出血

急性くも膜下出血

(subarachnoid hemorrhage:SAH)

くも膜下腔に突然出血が生じ急激な

頭蓋内圧の上昇をきたした状態

原因

外傷性による出血・脳動脈瘤の破裂

脳動静脈奇形・もやもや病

脳動脈瘤の破裂が70~80%を占める

症状

突然の激しい頭痛・意識障害

嘔吐・項部硬直など

発症時には軽度であっても周術期に

重症となる場合もある

厳重な観察が必要

発症時の意識障害の程度は

予後規定因子となる

発症後に予後を悪化させる因子

再出血・遅発性脳血管攣縮

2.破裂部位と特徴的な神経症状

脳血流

脳は2本の内頚動脈と2本の椎骨動脈

によって血液を供給されている

動脈瘤の約90%以上は内頚動脈領域に

生じ、脳動脈瘤の破裂部位により

現れる症状は異なる

内頚動脈・後交通動脈瘤

発生頻度:20%(両側で40%)

神経症状:一側の動眼神経麻痺

眼動脈起始部の内頚動脈瘤

発生頻度:20%(両側で40%)

神経症状:一側の失明や視力障害

海綿静脈洞部の内頚動脈瘤

発生頻度:20%(両側で40%)

神経症状:目の奥の痛み

前交通動脈

発生頻度:30%

神経症状:一側または両足下肢の一過性麻痺・精神症状・無動性無言・無為

中大脳動脈

発生頻度:10%(両側で20%)

神経症状:片麻痺、失語、動眼・外転

滑車・三叉神経痛障害

下部脳幹神経障害

3.頭蓋内圧上昇による悪循環

脳動脈瘤はくも膜下腔を走行する脳の

主幹動脈の分岐部に存在することが多い

動脈瘤が破裂すると出血がくも膜下腔に

沿って脳や脊髄表面全体に広がるため

急激な頭蓋内圧の上昇をきたす

出血が重度の場合

重篤な神経障害(片麻痺や意識障害)を

呈する

くも膜下腔閉塞

出血による血腫によって閉塞されると

髄液の流れや吸収が阻害される

その結果急性水頭症を合併し更に

頭蓋内圧の上昇を招き意識・神経障害が

悪化する悪循環となる

4.くも膜下出血診断

緊急搬送時より診断と出血源精査が必要

意識・神経症状の観察

GCSやJCSなどを用いた経時的な評価

神経障害の観察をおこない異常の

早期発見は重要

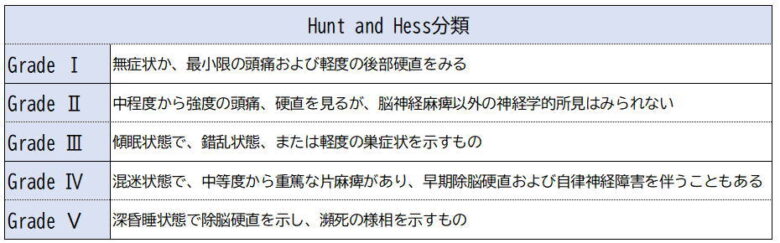

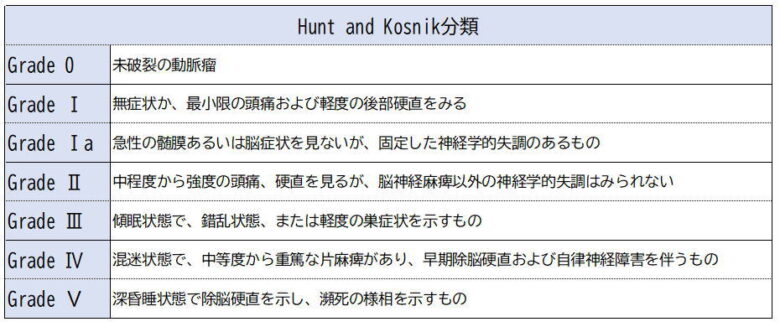

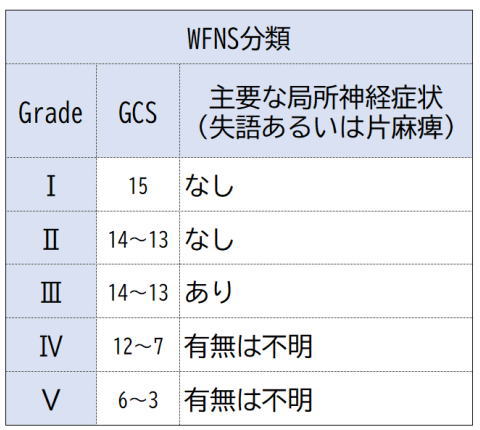

くも膜下出血の重症度分類

Hunt and Hess分類

Hunt and Kosnik分類

WFNSによる分類

※一般にGreadeが高いほど予後不良

5.くも膜下出血治療

外科的治療

出血後72時間以内に行った早期手術は

それ以降の手術より在院日数を短縮

特に重症度が中等度までのものは

遅発性脳血管攣縮の発生率や

予後の面でも優れた成績が得られている

くも膜下出血における手術の適応

早期手術:重症度(GradeⅠ~Ⅲ)

待機手術:重症度(GradeⅣ)

動脈瘤直達手術方法

脳動脈瘤頸部クリッピング術

(ネッククリッピング術)

全身麻酔による開頭術が必要

侵襲が大きい術式

手術時・動脈瘤に近づくため脳を少し

づつ引っ張たり寄せたりする必要がある

出血によるダメージが大きく腫脹した

脳ではこのことによる損傷が生じやすい

いったんクリップがかかり脳動脈瘤の

血流が遮断されると術後の再出血はない

動脈瘤トラッピング術

ネッククリッピングが困難な場合に

行われることが多い術式

動脈瘤の前後2か所で親動脈を閉塞する

開頭手術必要としない術式

コイル塞栓術

大腿動脈などの太い血管を穿刺し

カテーテルを通じてコイルを動脈瘤内に

挿入することで脳動脈瘤の破裂を予防

直達手術と異なり動脈瘤内の血液が

固まるまでに時間がかかるため

内破裂に注意する必要性がある

6.合併症

再出血

初回出血から24時間以内

(特に6時間以内)に発生しやすい

脳血管攣縮

くも膜下出血によって脳の表面は

血液にされされる

血液にさらされた脳血管が刺激を受け

日を追うごとに縮んで細くなる

脳血管攣縮の発生頻度はクリップ術と

コイル塞栓術との比較において

有意な差はみられず予後も同等

脳の血管が細くなると血液が流れにくく

なるため脳組織に十分な酸素や栄養を

送ることができなくなる

→脳細胞が酸欠→脳梗塞を引き起こす

クモ膜下出血発症後4~15日の間に

発症しやすい

破裂脳動脈瘤の30%が脳虚血症状

(神経脱落症状や意識障害)を来す

この時期は主に3H療法がおこなわれる

Hypertension(人為的昇圧療法)

Hypervolemia(循環血液量増加)

Hemodilution(血液希釈法)

7.合併症

急性閉塞性水頭症

くも膜下出血の20%に発生

脳室内に発生した出血により脳脊髄液の

流れる通路が閉塞し循環が障害

→脳室が拡大し頭蓋内圧が上昇

→脳ヘルニアを合併する可能性がある

術後急性期

脳槽または脳室ドレナージで管理

髄液の量と性状を観察が重要

感染症

ドレーンチューブ・気管チューブ

カテーテル類を挿入している場合が多い

術後持続鎮静薬を使用する為誤嚥の

リスクが高まる→感染をおこしやすい

術後出血

脳循環改善薬を用いた場合遅発性出血

脳循環改善薬:ファスジル・オザグレル

8.周術期管理とケア

全身管理

循環血液量

血圧・水分出納・体重・中心静脈圧

血清ナトリウム値

血清タンパク濃度を正常範囲内に保つ

特に低ナトリウム血症には注意が必要

動脈血

pH・酸素分圧・二酸化炭素分圧

頭蓋内圧亢進症状や脳ヘルニア早期発見

後出血・創部出血・脳浮腫などのリスク

瞳孔不動・血圧上昇・徐脈

チェーンストークス呼吸

意識障害の有無を観察

感染管理

炎症反応、熱型・白血球数・CRP

ドレーン・各種デバイス感染の早期発見

栄養管理

低栄養

絶食や術後の持続鎮静薬の使用などにより陥りやすい

急性期は侵襲によるエネルギー消費量の

増加と蛋白異化亢進を特徴とする

代謝変化が生じる

内分泌学的変化

ストレスホルモン分泌の増加

例:カテコラミン、コルチゾール

グルカゴンなどの

炎症性サイトカイン分泌の亢進

例:IL-6など

早期に経腸栄養または、静脈栄養を開始

その効果を血清総蛋白、血清アルブミン

血清プレアルブミンなどの指標を用い

評価する必要がある

栄養管理の成否

創の治癒

感染防御能に結び付く

医療チーム全体で検討することが重要

関連記事はこちら

前回の記事はこちら

今回は

くも膜下出血

について

お伝えしました

前回の記事も

ごらんくださいね♡

最後までご覧いただき

ありがとうございます

ねふなHappyワークライフ

バランスは現役看護師が

ネフローゼ症候群発症

職場復帰を目指して

奮闘する日々を綴っています

入院した経緯や療養生活で

感じた不安など実体験を

同じ症状の方や看護や

仕事に悩む方の参考に

なればと思っています

約10年間異業種で働いた後

看護師に復帰した経験もあります

看護師以外の方にも仕事や

日常生活をHappyにする

情報を提供できればと思っています