こんにちは♡

ねふなです

今回は

鎮痛・鎮静と

せん妄

についてを

お伝えします

鎮痛・鎮静とせん妄

鎮静とせん妄について

まとめています。

1.鎮痛・鎮静

鎮痛・鎮静

気管内挿管・人工呼吸器管理中の患者は

気管チューブカテーテル、術創などに

よる疼痛、苦痛にさらされていることを

前提に管理が必要

疼痛、苦痛の評価

医療者の観察<患者本人の評価

が適切

鎮痛薬、環境調整やメンタルケアを行っても

患者の苦痛が軽減しない場合は

鎮静薬を使用することで患者の

安全安楽を得ることができる

薬剤によるせん妄誘発

ベンゾジアゼピン系

プロポフォール

できるだけ軽い鎮静もしくは鎮痛薬のみ

を用いて鎮静を行わない管理を推奨

過鎮静を防ぐため

鎮静レベルをしっかり評価し

適切に投与量を調整することが重要

日本呼吸療法医学会のガイドライン

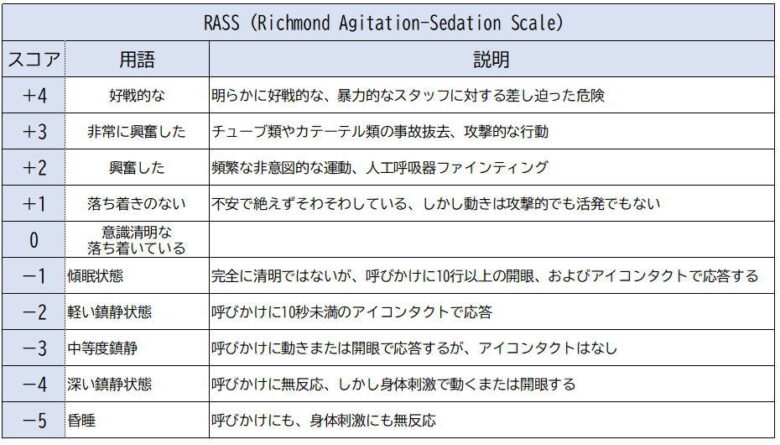

鎮静の評価方法として

RASS

Richmond Agitation Sedation Scale

を推奨

RASSは不穏も鎮静も段階的に評価できる点で有用

「人工呼吸器先輩ナースの書き込みが全部乗ってコツぶっくす」↓↓

2.RASSの評価方法

RASSの評価方法

0を中心に10段階に分かれ

プラスでは興奮、マイナスでは鎮静が

強いと評価する

ステップ1

30 秒間、患者を観察する

これ(視診のみ)により

スコア 0〜+4 を判定する

ステップ 2

1.大声で名前を呼ぶ

開眼するように言う

2.10 秒以上アイ・コンタクトが

できなければ繰り返す

以上2項目(呼びかけ刺激)により

スコア -1〜-3 を判定する

1.動きが見られなければ

肩を揺するか、胸骨を摩擦する

身体刺激によりスコア-4、 -5 を

判定する

3.RASSスコア

RASSスコア

4.せん妄評価

せん妄評価

人工呼吸管理中にしばしば不穏・せん妄を呈する患者がいます

せん妄は予後不良因子であることが

明らかにされていますが

まだ病態生理は明確にされていません

準備因子、直接因子、促進因子との

関連性が指摘されている

せん妄についてはこちら

RASSを用い鎮静レベルの評価を行うと

続けてCAM-ICUでせん妄の有無を判定

5.せん妄対策

せん妄対策

1.理学療法

人工呼吸管理中であっても早期から

リハビリテーションを施行すると

せん妄の発生を抑制できる

人工呼吸管理中から早期離脱・早期離床に加えて予後改善効果も期待される

2.人工呼吸器離脱評価(SBT)

全身状態が安定していれば鎮静を切るか浅くして一日一回人工呼吸器離脱の評価

(SBT)を行う

SBTについてはこちら

「ABCDEバンドル」推奨される

A:毎日患者を覚醒させよう

B:呼吸

(毎日人工呼吸器離脱を試みよう

C:AとBの組み合わせ

(毎日の鎮静中断と離脱トライアル)

D:せん妄のモニタリング

E:運動療法と早期離床

もっと詳しく知りたい方には

「ほんとに不眠?ナースのためのせん妄対策」はこちら↓↓

関連記事はこちら

看護プチ情報看護知識:人工呼吸器管理中フィジカルアセスメント

もっと詳しく知りたい方には

「人工呼吸器管理に強くなる」↓↓

前回の記事はこちら

今回は

鎮痛・鎮静と

せん妄

について

お伝えしました

前回の記事も

ごらんくださいね♡

最後までご覧いただき

ありがとうございます

ねふなHappyワークライフ

バランスは現役看護師が

ネフローゼ症候群発症

職場復帰を目指して

奮闘する日々を綴っています

入院した経緯や療養生活で

感じた不安など実体験を

同じ症状の方や看護や

仕事に悩む方の参考に

なればと思っています

約10年間異業種で働いた後

看護師に復帰した経験もあります

看護師以外の方にも仕事や

日常生活をHappyにする

情報を提供できればと思っています